- 相關推薦

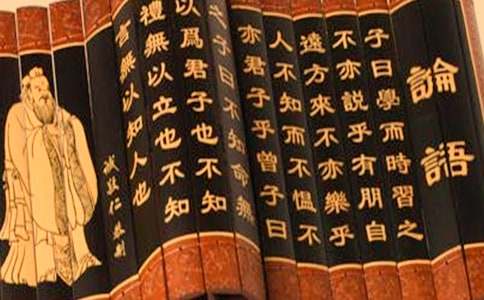

論語述而篇全文及譯文

《論語·述而篇》是《論語》的篇章之一,共包括38章,是學者們在研究孔子和儒家思想時引述較多的篇章之一,共包含六方面的內容,提出了孔子的教育思想和學習態度,孔子對仁德等重要道德范疇的進一步闡釋,以及孔子的其他思想主張。下面是小編收集整理的論語述而篇全文及譯文,希望對大家有幫助!

論語述而篇全文及譯文

1、子曰:“述而不作,信而好古,竊比我于老彭。”

譯文:孔子說:“傳述而不創作,對古代文化相信而又愛好,我想自己很像我們的老彭吧。”老彭:商朝后裔,孔子之先祖。

2、子曰:“默而識之,學而不厭,誨人不倦,何有于我哉?”

譯文:孔子說:“默默存想所見所聞,認真學習而不厭煩,教導別人不而不倦怠,這些事情我做到了多少?”

3、子曰:“德之不修,學之不講,聞義不能徙,不善不能改,是吾憂也。”

譯文:孔子說:“德行不好好修養,學問不好好講習,聽到該做的事去不能跟著去做,自己有缺失卻不能立即改正,這些都是我的憂慮呀!”

4、子之燕居,申申如也,夭夭如也。

譯文:孔子平日閑暇時,態度安穩,神情舒緩。

5、子曰:甚矣吾衰也!久矣吾不復夢見周公!“

譯文:孔子說:“我實在太衰老了,我竟然很久都沒有夢見周公了。”

6、子曰:“志于道,據于德,依于仁,游于藝。”

譯文:孔子說:“立志追求人生理想,確實把握德行修養,絕不背離人生正途,自在涵泳藝文活動。”

7、子曰:“自行束脩以上,吾未嘗無誨焉。”

譯文:孔子說:“從十五歲以上的人,我是沒有不教導的。”束脩:代表十五歲以上的人。

8、子曰:“不憤不啟,不悱不發。舉一隅不以三隅反,則不復也。”

譯文:孔子說:“不到他努力想懂而懂不了,我不去開導;不到他努力想說而說不出,我不去引發。告訴他一個方面的東西,他不能隨之聯想到另外三個方面,我就不再多說了。”

9、子食于有喪者之側,未嘗飽也。

譯文:孔子在家里有喪事的人旁邊吃飯時,從不曾吃飽過。

10、子于是日哭,則不歌。

譯文:孔子在這一天哭過,他就不再唱歌了。是日:這一天。

11、子謂顏淵曰:“用之則行,舍之則藏,惟我與爾有是夫!”子路曰:“子行三軍,則誰與?”子曰:“暴虎馮河,死而無悔者,吾不與也。必也臨事而懼,好謀而成者也。”

譯文:孔子對顏淵說:“有人任用就發揮抱負,沒人任用就就安靜修行,只有我與你可以做到吧?”子路說:“老師率領軍隊的話,找誰同去呢?”孔子說:“空手打老虎,徒步去過河,這樣死了都不后悔的人,我是不與他同去的。一定要找同去的人,那就是面對任務戒慎恐懼,仔細籌劃以求成功的人。”

12、子曰:“富而可求也,雖執鞭之士,吾亦為之。如不可求,從吾所好。”

譯文:孔子說:“財富如果求得,就算在市場擔任守門人,我也去做。如果無法以正當手段求得,那么還是追隨我所愛好的理想吧。”

13、子之所慎:齊,戰,疾。

譯文:孔子以慎重的態度面對的三件事就是:齋戒、戰爭、疾病。

14、子在齊聞《韶》,三月不知肉味,曰:“不圖為樂之至于斯也。”

譯文:孔子在齊國聽到了《韶》樂,有很長時間嘗不出肉的滋味,他說:“想不到欣賞音樂能達到這樣的境界。”

15、冉有曰:“夫子為衛君乎?”子貢曰:“諾;吾將問之。”入,曰:“伯夷、叔齊何人也?”曰:“古之賢人也。”曰:“怨乎?”曰:“求仁而得仁,又何怨?”出,曰:“夫子不為也。”

譯文:冉有說:“老師會幫助衛國的國君嗎?”子貢說:“好,我去請教他。”子貢走進屋子對老師說:“伯夷、叔齊是什么樣的人?”孔子說:“古代的有德之人。”子貢說:“他們會抱怨自己的遭遇嗎?”孔子說:“他們所求的是行仁,也得到了行仁的結果,還抱怨什么呢?”子貢走出屋子對冉有說:“老師不會幫助衛國的國君了。”

16、子曰:“飯蔬食飲水,曲肱而枕之,樂亦在其中矣,不義而富且貴,于我如浮云。”

譯文:孔子說:“吃的是粗食,喝的是冷水,彎起手臂做枕頭,這樣的生活也有樂趣,用不正當的手段得來的富貴,對我就好象浮云一樣。”

17、子曰:“加我數年,五十以學《易》,可以無大過矣。”

譯文:孔子說:“給我幾年的時間,到五十歲的時候學習《周易》,便可以沒有大的過錯了。”加:假。

18、子所雅言,《詩》、《書》、執禮,皆雅言也。

譯文:孔子有講雅言的時候,讀《詩經》、念《尚書》、行禮時,用的都是雅言。

19、葉公問孔子于子路,子路不對。子曰:“女奚不曰:“其為人也,發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至云爾。”

譯文:葉公問子路有關孔子的為人,子路沒有回答。孔子知道之后就說:“你為什么不這樣說呢?他這個人發奮用功就忘記了吃飯,內心快樂就忘記了煩惱,連自己快了衰老了都不知道,如此而已。”

20、子曰:“我非生而知之者,好古,敏以求之者也。”

譯文:孔子說:“我不是生來就有知識的,我的知識是愛好古代文化,再勤奮、敏捷去學習得來的。”

21、子不語怪、力、亂、神。

譯文:孔子不跟別人討論有關反常的、勇力的、悖亂的、神異的事。

22、子曰:“三人行,必有我師焉:擇其善者而從之,其不善者而改之。”

譯文:孔子說:“幾個人一起走路,其中一定有我可以取法的,我選擇他們的優點來學習,看到他們的缺點,就警惕自己不要學壞。”

23、子曰:“天生德于予,桓魋其如予何?”

譯文:孔子說:“天,是我這一生德行的來源,桓魋又能對我怎么樣呢?”桓魋:宋國司馬(即將軍),心懷狹隘接受不了孔子的批評而想報復。

24、子曰:“二三子以我為隱乎?吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者,是丘也。”

譯文:孔子說:“你們幾位學生以為我有所隱藏嗎?我對你們沒有任何隱藏,我的一切作為都呈現在你們面前,那就是我的作風啊。”

25、子以四教:文、行、忠、信。

譯文:孔子把文化知識、為人處事、忠厚有禮、保持誠信四項內容教授給學生。

26、子曰:“圣人,吾不得而見之矣;得見君子者,斯可矣。”子曰:“善人,吾不得而見之矣;得見有恒者,斯可矣。亡而為有,虛而為盈,約而為泰,難乎有恒矣。”

譯文:孔子說:“圣人,我是沒有機會見到了,能夠見到君子,也就不錯了。”孔子又說:“善人,我是沒有機會見到了,能夠見到有恒的人,也就不錯了。明明沒有,卻裝作有;明明空虛,卻裝作充實;明明窮困,卻裝作富有,要做到有恒是多么困難呀!”

27、子釣而不綱,弋不射宿。

譯文:孔子只用一個魚釣的釣竿釣魚,而不用綱來截斷水流而取魚;用帶生絲的箭來射飛鳥,而不射歸巢歇宿的鳥。

28:子曰:“蓋有不知而作之者,我無是也。多聞,擇其善者而從之;多見而識之;知之次也。”

譯文:孔子說:“也許有人是自己不懂卻去創作的,我與他們不同。要多聽,選擇其中正確的部分來接受;多看,把好的記在心里;這種知是僅次于生而知之。”

29、互鄉難與言,童子見,門人惑。子曰:“與其進也,不如其退也,唯何甚?人潔己以進,與其潔也,不保其往也。”

譯文:互鄉這個地方的人很難溝通,有一個少年卻得到孔子的接見,學生們覺得很困惑。孔子說:“我是贊成他上進,不希望他退步,又何必過度苛責?別人修飾整潔來找我,我就嘉許他整潔的一面,不去追究他過去的作為。”互鄉:地名。不如:不希望。

30、子曰:“仁遠乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”

譯文:孔子說:“行仁離我很遠嗎?只要我愿意行仁,立刻就可以行仁。”

31、陳司敗問昭公知禮乎,孔子曰:“知禮。”孔子退,揖巫馬期而進之,曰:“吾聞君子不黨,君子亦黨乎?君取于吳,為同姓,謂之吳孟子。君而知禮,孰不知禮?”巫馬期以告。子曰:“丘也幸,茍有過,人必知之。”

譯文:陳司敗問孔子魯昭公是否懂得禮,孔子說:“懂得禮。”孔子出來后,陳司敗向巫馬期作了個揖,請他走近自己,然后說:“我聽說,君子是沒有偏私的,難道君子也會包庇別人嗎?魯君在吳國娶了一個同姓的女子做夫人,把她叫做吳孟子。如果魯君算是知禮,還有誰不知禮呢?”巫馬期把他的話告訴了孔子。孔子說:“我真是幸運,如果有錯,人家一定會知道。”

32、子與人歌而善,必使反之,而后和之。

譯文:孔子與別人一起唱歌,唱得開懷時,一定請他再唱一遍,然后自己又和他一遍。反:再。

33、子曰:“文,莫吾猶人也。躬行君子,則吾未之有得。”

譯文:孔子說:“書本上的學問,大概我和別人差不多。做一個身體力行的君子,那我還沒有做到。”

34、子曰:“若圣與仁,則吾豈敢?抑為之不厭,誨人不倦,則可謂云爾已矣。”公西華曰:“正唯弟子不能學也。”

譯文:孔子說:“像圣與仁這樣的境界,我怎么敢當?如果說是以此為目標,努力實踐而不厭煩,教導別人而不厭倦,或許我還可以做到。”公西華說:“這正是我們學生沒有辦法學到的。”

35、子疾病,子路請禱。子曰:“有諸?”子路對曰:“有之,誄曰:‘禱爾于上下神祗。’”子曰:“丘之禱久矣。”

譯文:孔子病得很重,子路請示要做禱告。孔子說:“有這樣的事嗎?”子路說:“有的,誄文上說:‘為你向天地神祗禱告。’”孔子說:“我長期以來一直都在禱告呀。”

36、子曰:“奢則不孫,儉則固。與其不孫,寧固。”

譯文:孔子說:“奢侈就會變得驕傲(不遜),簡約就會流于固陋。與其驕傲,寧可固陋(寒酸)。”

37、子曰:“君子坦蕩蕩,小人長戚戚。”

譯文:孔子說:“君子心胸光明開朗,小人經常愁眉苦臉。”

38、子溫而厲,威而不猛,恭而安。

譯文:孔子溫和而又嚴肅,威嚴而不剛猛,謙恭而又安適。

篇章介紹

《論語·述而》包括以下幾個方面的主要內容:“學而不厭,誨人不倦”;“飯疏食飲水,曲肱而枕之,樂亦在其中矣”;“發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至”;“三人行必有我師”;“君子坦蕩蕩,小人長戚戚”;“溫而厲,威而不猛,恭而安。”本章提出了孔子的教育思想和學習態度,孔子對仁德等重要道德范疇的進一步闡釋,以及孔子的其他思想主張。

作品出處

《論語·述而篇》選自《論語》第七章。

《論語》是記載中國古代著名思想家孔子及其弟子言行的語錄,共四十卷,由孔子的弟子及其再傳弟子編寫,是我國古代儒家經典著作之一,是首創語錄體。漢語文章的典范性也源于此,儒家(在春秋戰國時期與墨家對立)創始人孔子的政治思想核心是“仁”、“禮”和“中庸”。《論語》是記錄孔子主要弟子及其再傳弟子關于孔子言行的一部書。

《論語》是孔子及其弟子的對話,以記言為主,“論”是論纂的意思,“語”是話語。《論語》成書于眾手,記述者有孔子的弟子,有孔子的再傳弟子,也有孔門以外的人,但以孔門弟子為主,《論語》是記錄孔子和他的弟子言行的書。

作為一部優秀的語錄體散文集,它以言簡意賅、含蓄雋永的語言,記述了孔子的言論。《論語》中所記孔子循循善誘的教誨之言,或簡單應答,點到即止;或啟發論辯,侃侃而談;富于變化,娓娓動人。

《論語》是名列世界十大歷史名人之首的中國古代思想家孔子的門人記錄孔子言行的一部集子,成書于戰國初期。因秦始皇-焚書坑儒(雖說是焚書坑儒,但是活埋的其實是一些方士及一些書本),到西漢時期僅有口頭傳授及從孔子住宅夾壁中所得的本子,計有:魯人口頭傳授的《魯論語》20篇,齊人口頭傳授的《齊論語》22篇,從孔子住宅夾壁中發現的《古論語》21篇。西漢末年,帝師張禹精治《論語》,并根據《魯論語》,參照《齊論語》,另成一論,稱為《張侯論》。此本成為當時的權威讀本,據《漢書·張禹傳》記載:“諸儒為之語曰:‘欲為《論》,念張文。’由是學者多從張氏,馀家寢微。”《齊論語》《古論語》不久亡佚。現存《論語》20篇,492章,其中記錄孔子與弟子及時人談論之語約444章,記孔門弟子相互談論之語48章。

解釋

“文莫吾猶人也”章商兌——兼釋“廣莫”、“子莫”

提要:本文結合前人對《論語·述而》中“文莫吾猶人也,躬行君子,則吾未之有得”一章的,通過《論語》文本考證和周秦漢其他典籍的使用實例勾沉,著重討論了其中“莫”字的語法功能,認為前人于此句之解釋均有未安,本章之“莫”本無實際詞匯意義,這只是一個虛詞,其然用是在“文”一字不成詞的語境中,綴加在實詞后面,起著有舒緩語氣的作用。整句意思是“書本上的學問么,我同別人差不多。在生活實踐中做一個君子,那我還沒有成功。”

論文接著討論了《莊子》等書中的“廣莫”和《孟子》中的“子莫”,認為這里的“莫”字皆不必如前人曲為之解,若看作虛詞,其文理就能豁然貫通。其中的“子”即孔子。

關鍵詞:文莫廣莫子莫

一、文莫

關于《論語·述而》“文莫吾猶人也,躬行君子,則吾未之有得”章,歷來解釋頗多歧見,而的關鍵在于對“文莫”尤其是“莫”字的理解,本文擬在綜合前賢注解的基礎上,從文字訓詁和篇章義理兩方面進行考察。

關于“莫”字的訓釋,概括起來大致有以下幾種:

一、釋為否定副詞,相當于“無”、“不”。何晏(?--249 )《論語集解》:“莫,無也。文無者,猶俗言文不也。文不吾猶人者,言凡文皆不勝于人也。”皇侃(488--545)《論語義疏》進而解釋道:“孔子謙也。孔子言我之文章不勝于人,故曰‘吾猶人也’。”而于“莫”字則未予置詞。

“莫”作為否定副詞,作“無”、“不”等義解,確實是其中一大義項,可謂有足夠的旁證。為精審計,茲先將《論語》一書中有關“莫”的其它句例俱摘錄于下:

①子曰:“君子之于天下也,無適也,無莫也,義之與比。”(《里仁》)

②子曰:“不患無位,患所以立。不患莫己知,求為可知也。”(同上)

③子曰:“誰能出不由戶,何莫由斯道也!”(《雍也》)

④(曾點)曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。”(《先進》)

⑤子曰:“上好禮,則民莫敢不敬。上好義,則民莫敢不服。上好信,則民莫敢不用情。”(《子路》)

⑥子曰:“微管仲,吾其被發左衽矣。豈若匹夫匹婦之為諒也,自經于溝瀆而莫之知也!”(同上)

⑦子曰:“莫我知也夫!”子貢曰:“何為其莫知子也?”子曰:“不怨天,不尤人,下學而上達,知我者其天乎!”(同上)

⑧(荷蕢而過孔氏之門者)曰:“鄙哉!硜硜乎!莫己知也,斯己而已矣。深則厲,淺則揭。”(同上)

⑨(孔子)在陳絕糧,從者病,莫能興。(《衛靈公》)

⑩子曰:“小子何莫學夫詩?詩可以興,可以觀,可以群,可以怨。”(《陽貨》)

⑾子貢曰:“賢者識其大者,不賢者識其小者,莫不有文武之道焉。”(《子張》)

以上十一條中,“莫”的義項可分為四類:動詞一次第一條,否定副詞“不”或“沒有”七次第三、五、九、十、十一條,代詞六次第二、六、七、八條,“暮”的古字一次第四條。如果用上述四個義項的任何一個去替換題上的“莫”字,其結果必然窒礙難通。因為如何晏解作否定副詞無或不,則于本復句的語法不通。本復句是一個前正后反的轉折復句,前一分句反映出孔子對自己“文”的自豪(非“凡文皆不勝于人”的自謙),如:

“周監于二代,郁郁乎文哉!吾從周。”(《八佾》)

“文王既沒,文不在茲乎?天之將喪斯文也,后死者不得與于斯文也;天之未喪斯文也,匡人其如予何?”(《子罕》)

“子貢問曰:‘孔文子何以謂之文也?’子曰:‘敏而好學,不恥下問,是以謂之文也。’”(《公冶長》)

第一例是孔子對于文化傳統的認同,第二例最足以見出孔子以“文”自居的豪情,最后一例是孔子評人兼自評。

后一分句則體現出孔子對自己“行”的自責,“則”字無疑作為轉折連詞。孔子盡管以“日新”、“參省”自勉,但仍不敢以“躬行君子”貿然自居。而且正是他老人家不斷的“日新”、“參省”才反過來證明他自覺于“躬行君子未為得也”。再說,“子以四教:文,行,忠,信。”(《論語·述而》)“文”赫然居于首位,從《論語》文本看,這并不意味著孔子認為“文”的重要性在“行、忠、信”之上,而是基于他對于自身的嚴格評估,在他看來,“文”只是成為君子的其中一個條件,而他所“參省”的內容也正是“忠”與“信”,如:子曰:“吾日三省吾身:為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習乎?”(《學而》)。至于“莫”的其他三個義項,從未有人言及,且也顯然不能作為正解,姑略而不論。

二、釋為推測性連詞,相當于“可能”、“也許”。朱熹《論語集注》:“莫,疑詞。猶人,言不能過人,而尚可及人;未之有得,則全未有得,皆自謙之辭。”釋“莫”為“或許”、“也許”之類的義項,于本復句的文氣能順利貫通,但問題是驗之于先秦典籍,于“莫”字本身的義詮,卻缺少應有的詞源學依據。除《論語》一書外,筆者還查閱了《詩經》、《易經傳》、《孟子》、《莊子》、《荀子》、《韓非子》六部先秦典籍,未發現一處“莫”字作為推測性連詞解釋的句例①。事實上,從漢語史上看,“莫”字作為“或許”等解,已經是宋代以后的事情了(先是口語,然后是文人作品中),這已超出了本文的討論范圍,故不展開。

三、與“文”字合成一詞作聯綿字解讀,相當于“黽勉”、“勉強”。劉臺拱《論語駢枝》云:“楊慎《丹鉛錄》引晉欒肇《論語駁》:‘燕、齊謂勉強為文莫’。”② 又,劉寶楠《論語正義》:“夫子謙不敢安行,而以勉強而行自承。猶之言學,不敢居‘生知’,而以‘學知’自承也。”

晉欒肇之說不知何據,所指亦復不知何時,根據現有,可以認為當出于《方言》,楊雄《方言》則云:“侔莫,強也。北燕之外郊凡勞而相勉若言努力者謂之侔莫。”③將《方言》原文與二劉立論相對照,可以看出,《方言》所指為“北燕之外郊”而非“燕齊”,語言差別自然不可以道里計,更不能以北燕外郊之方言去解釋孔子所在的魯國方言或者其時雅語。筆者在《韓非子》中倒是發現了以下兩條資料:

我笑勾踐也。為人之如是其易也,己獨何為密密十年難乎?(《說林下》)

古者黔首悗密惷愚,故可以虛名取也。今民儇詗智慧,欲自用,不聽止。(《忠孝》)

上引《韓非子》中的“密密”和“悗密”,其意義皆相當于今天的“勤勉”。但韓非所在的時、地決定《韓非子》中的材料不能視為本證。而且,孔子的教學語言想來都是雅言,“子所雅言,詩、書、執禮,皆雅言也”(《子罕》)。第二,符定一《聯綿字典》收有“文莫”一條④,但是,該條目下所收的唯一一條例子正是本文題上的這一句話,孤證不立論,因而不足為訓。

最后,然而卻是最重要的,即使“文莫”釋為“黽勉”在語音上不成問題,在義理上也會發生前后矛盾,“黽勉”是什么意思呢?是勤勉努力,那么這與下一分句的“躬行”又有什么區別呢?二者在邏輯上具有著概念上的同一性,這就相當于說“A吾猶人,A則吾未之有得”,這不是很滑稽嗎?

不是否定副詞,不是推測性連詞,也不是聯綿字。那么會是什么呢?筆者根據這一分句的內在特征認為,后一分句僅言“行”,前一分句也就只能言說一種德性:“文”,而“文”和“行”正是孔子語匯中相對比而存在的一對概念,如上引“子以四教:文,行,忠,信。”“行有余力,則以學文。”(《學而》)正如錢穆先生所說:“孔門論學,范圍雖廣,然必兼心地修養與人格完成之兩義。”⑤根據上述,就可以排除“莫”字可能的實詞解釋,如“德正應和曰莫”⑥ ,又如“莫莫,清靜而敬至也” ⑦,所以只能作虛詞理解。

將“莫”解讀為無實際詞匯意義的虛詞,這一章就很好理解。據筆者研究,《論語》一書中,主語往往是雙音節的,如果碰到一個單音節的,則總是在該單音節實詞之后附加一個助詞⑧,這就是近人姚維銳所說的“一字不成詞則加助語”⑨ 的。如與“莫”字同屬古音明母的“惟”、“維”、“無”、“勿”、“毋”等字,在先秦文獻中就有不少用作句中助詞的語例。如:《尚書·君奭》“迪惟前人光”、《皋陶謨》“百工惟時”、《召誥》“無疆惟休”等句中之“惟”;《詩經·小雅·無羊》“牧人乃夢,眾維魚矣”、《小雅·斯干》“吉夢維何?維熊維羆,維虺維蛇”等句中之“維”;《大雅·文王》“無念爾祖,聿修厥德”、《論語·子罕》“無寧死于二三子之手”等句中之“無”,“無寧”多作“毋寧”,如莊子語:“與其相濡以沫,毋寧相忘于江湖”;《爾雅》:“勿念,勿忘也。”郭注:“勿念,念也。”邢疏:“勿念,念也。念即不忘也。若《大雅·文王》云‘無念爾祖’是也。”與本章最切近的要數《中庸》“莫見乎隱,莫顯乎微”之“莫”了,上古“無”“莫”音義全同,《小爾雅》云:“無顯,顯也”。而以下兩句,雖然助詞“惟”的具體意義與本章之“莫”稍異,但其中“惟”在句式結構上起的作用卻與后者最接近,茲錄以備考:

此惟救死而恐不贍,奚暇治禮義哉?(《孟子·梁惠王上》)

今王亦一怒而安天下之民,民惟恐王之不好勇也。(《孟子·梁惠王下》)

王引之《經傳釋詞》卷十在釋“末”、“無”、“毋”、“亡”、“忘”、“妄”、“罔”、“勿”時,皆列有發聲助詞一目,且列舉了周秦漢典籍中四十余條語例,而“莫”字與上述諸字同屬古音明母,據此,“莫”作助詞當無問題。

綜上所述,本章之“莫”無實際詞匯意義,只是一個虛詞,其作用是在“文”一字不成詞的語境中,綴在實詞后面,起著舒緩語氣的作用。整句意思除了“莫”字不作解釋外,其它仍從楊伯峻先生的譯注:

孔子說:“書本上的學問么,我同別人差不多。在生活實踐中做一個君子,那我還沒有成功。

作者簡介

《論語》是儒家學派的經典著作之一,由孔子的弟子及其再傳弟子編撰而成。它以語錄體和對話文體為主,記錄了孔子及其弟子言行,集中體現了孔子的政治主張、論理思想、道德觀念及教育原則等。

與《大學》、《中庸》、《孟子》、《詩經》、《尚書》、《禮記》、《易經》、《春秋》并稱“四書五經”。通行本《論語》共二十篇。

論語

《論語》成書于春秋戰國之際,是孔子的學生及其再傳學生所記錄整理。到漢代時,有《魯論語》(20篇)、《齊論語》(22篇)、《古文論語》(21篇)三種《論語》版本流傳。東漢末年,鄭玄以《魯論語》為底本,參考《齊論語》和《古文論語》編校成一個新的本子,并加以注釋。鄭玄的注本流傳后,《齊論語》和《古文論語》便逐漸亡佚了。以后各代注釋《論語》的版本主要有:三國時魏國何晏《論語集解》,南北朝梁代皇侃《論語義疏》,宋代邢晏《論語注疏》、朱熹《論語集注》,清代劉寶楠《論語正義》等。

《論語》涉及哲學、政治、經濟,教育、文藝等諸多方面,內容非常豐富,是儒學最主要的經典。在表達上,《論語》語言精煉而形象生動,是語錄體散文的典范。在編排上,《論語》沒有嚴格的編纂體例,每一條就是一章,集章為篇,篇、章之間并無緊密聯系,只是大致歸類,并有重復章節出現。

孔子

孔子(前551 ——前479 ),名丘,字仲尼,春秋時魯國陬邑(今山東曲阜)人。儒家學派創始人,中國古代最著名的思想家、政治家、教育家,對中國思想文化的發展有極其深遠的影響。

孔子的祖先本來是宋國的貴族,后因避宮廷禍亂而遷居魯國。孔子的父親是一名武士,雖躋身于貴族之列,但地位很低。孔子三歲時,父親便死去了,他跟著母親過著貧困的生活。孔于年輕時做過“委吏”(管理倉庫)、“乘田”(掌管牛羊畜牧)一類的小官,魯定公時,孔子曾任中都宰、大司寇(主管司法,與司徒、司馬、司空三卿并列),魯定公十二年(公元前498 年),孔子“由大司寇行攝相事”,“與聞國政”(《史記·孔子世家》),政治生涯到了頂峰。由于與當時主宰魯國政權的季孫氏、叔孫氏、孟孫氏三家政治觀點不和,孔子離開魯國去周游列國,希望在別的國家實現自己的政治抱負。先后到了衛、宋、陳、蔡、楚等國,都沒有受到重用。晚年回到魯國一心一意講學和整理古代文獻資料,曾整理刪定《詩經》、《尚書》等,并根據魯國史官所記《春秋》加以刪修,使之成為中國第一部編年體歷史著作。孔子講學,學生多達三千人,其中著名的有七十二人。

【論語述而篇全文及譯文】相關文章:

論語全文及譯文09-24

論語全文及譯文04-06

論語為政全文及譯文09-24

論語大學全文及譯文09-24

論語學而篇全文及譯文09-24

論語為政篇全文及譯文06-07

論語子張篇全文及譯文08-17

論語顏淵篇全文及譯文08-03

論語十則全文及譯文09-24