課文《大江保衛(wèi)戰(zhàn)》教學(xué)反思

《大江保衛(wèi)戰(zhàn)》記敘的是1998年解放軍英勇抗洪的情景。課文感情真摯、語言優(yōu)美,對(duì)抗洪搶險(xiǎn)的解放軍戰(zhàn)士的贊美之情更是溢于言表,但又回味無窮、震撼人心,是一篇對(duì)學(xué)生進(jìn)行情感熏陶、語言品味、人格影響的好教材。文章結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),夾敘夾議,重點(diǎn)突出。在教學(xué)課文第四自然段時(shí),我從四方面入手,理解這個(gè)片段的顯著特色。

一、調(diào)動(dòng)生活積累。

當(dāng)我們學(xué)到黃曉文的腳被一根鐵釘扎了一下,忍痛拔出,繼續(xù)扛沙包時(shí),我問學(xué)生:“你們?cè)?jīng)因不小心被小刺兒或小釘兒扎過嗎?請(qǐng)說一下當(dāng)時(shí)的感受。”學(xué)生談得很多,有的講自己被花刺兒扎時(shí)的疼痛,有的談劃破腳時(shí)的難受,有的談被小木刺扎后的痛苦……調(diào)動(dòng)學(xué)生的生活積累,便能使學(xué)生切身體會(huì)到黃曉文被鐵釘重重地扎進(jìn)腳底后的劇烈疼痛,更能感同身受,體會(huì)他的英勇頑強(qiáng),舍生忘死。

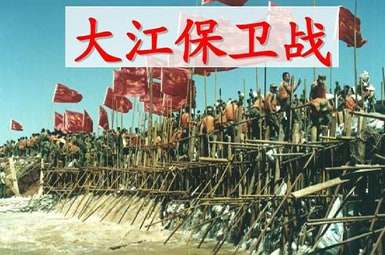

二、憑借插圖想象。

本篇課文中有好幾幅插圖,第二幅表現(xiàn)的.就是戰(zhàn)士們肩扛沉重的麻包在稀泥中艱難奔跑的情景。我告訴他們黃曉文就在這個(gè)行列里,想象一下他會(huì)怎樣做。有的說:“黃曉文腳底鉆心地疼痛,他幾乎連站起來的力氣也沒有了,但為了保住大堤,他又挺直了腰板。”……根據(jù)插圖展開想象,使得人物形象更為豐滿,人物精神更為感人。

三、體會(huì)用詞準(zhǔn)確。

作者描寫黃曉文這位典型人物時(shí),運(yùn)用了一系列連貫的動(dòng)詞,充分顯示了人物的可貴精神。當(dāng)講到黃曉文“扯下一綹布條”時(shí),我請(qǐng)他們換成其他的動(dòng)詞“撕”或“拉”等,可他們說:“不行,‘扯’字表現(xiàn)了黃曉文撕布時(shí)的速度非常快,因?yàn)樗肟禳c(diǎn)包扎好,快點(diǎn)去保大堤。”有的說:“‘撕’字太斯文了,似乎沒有多大力氣。”有的說:“‘拉’字更不妥,讓人覺得黃曉文力氣也沒有了,怎么還能去扛沙包呢?”……后來,我們還對(duì)“捆”字進(jìn)行了換詞訓(xùn)練,同學(xué)們也發(fā)表了很多看法。通過這些換詞訓(xùn)練,使學(xué)生更能體會(huì)作者用詞的準(zhǔn)確傳神,深化了學(xué)生對(duì)文本的感悟,訓(xùn)練了學(xué)生的語感能力,便于指導(dǎo)學(xué)生今后寫作中的準(zhǔn)確用詞。

四、借助多媒體課件。

教學(xué)黃曉文事跡,在學(xué)生交流課外收集的抗洪英雄事跡的基礎(chǔ)上,播放李向群的相關(guān)錄像,那直觀的人物形象,一下就抓住了學(xué)生心,李向群的感人事跡也感動(dòng)了在場(chǎng)的每一個(gè)學(xué)生,也使子弟兵的形象在學(xué)生的心目中變得高大起來。最后,伴隨著感人的圖片,一曲感人之深,頌揚(yáng)抗洪英雄的歌曲《為了誰》,在學(xué)生與文本交融、激昂的情緒中驟然響起,讓積淀學(xué)生內(nèi)心的情感噴薄而出。這首歌既唱出了學(xué)生的心聲,也唱出了學(xué)生對(duì)子弟兵的無限敬意。

【課文《大江保衛(wèi)戰(zhàn)》教學(xué)反思】相關(guān)文章:

課文《大江保衛(wèi)戰(zhàn)》的教學(xué)反思04-05

大江保衛(wèi)戰(zhàn)課文教學(xué)反思06-12

課文大江保衛(wèi)戰(zhàn)教學(xué)設(shè)計(jì)01-20

課文《大江保衛(wèi)戰(zhàn)》教學(xué)設(shè)計(jì)12-14

《大江保衛(wèi)戰(zhàn)》教學(xué)反思07-08

《大江保衛(wèi)戰(zhàn)》的教學(xué)反思01-25

大江保衛(wèi)戰(zhàn)教學(xué)反思02-04

《大江保衛(wèi)戰(zhàn)》教學(xué)反思01-09

大江保衛(wèi)戰(zhàn)課文原文10-25