- 相關(guān)推薦

《弟子規(guī)》是“天下第一規(guī)”

引導(dǎo)語(yǔ):《弟子規(guī)》是“人生第一規(guī)”,以簡(jiǎn)要詳明的語(yǔ)言涵蓋了古圣先賢所概括的父子有親、君臣有義、夫婦有別、長(zhǎng)幼有序、朋友有信的人倫大道;博學(xué)、審問(wèn)、慎思、明辨、篤行的學(xué)問(wèn)功夫:言忠信、行篤敬、懲忿、窒欲、遷善、改過(guò)的修身之要;正其誼不謀其利,明其道不計(jì)其功的處世態(tài)度;己所不欲、勿施于人,行有不得、反求諸己的待人原則等等,不僅孩子需要學(xué)習(xí),大人也需要補(bǔ)習(xí),下面是小編整理的《弟子規(guī)》是“天下第一規(guī)”相關(guān)資料,歡迎大家閱讀與學(xué)習(xí)。

《弟子規(guī)》的詳解

人一出生面對(duì)的就是家庭關(guān)系,《弟子規(guī)》正是中國(guó)傳統(tǒng)家規(guī)、家訓(xùn)、家法、家教的集大成者。

古語(yǔ)言:國(guó)有國(guó)法,家有家規(guī)。可是在今天的中國(guó)還有多少家庭是用家規(guī)來(lái)教導(dǎo)兒女的呢?正是因?yàn)榧彝ソ逃娜笔В瑢?dǎo)致了兒女教育出現(xiàn)了嚴(yán)重問(wèn)題。從家庭開(kāi)始進(jìn)行倫理道德教育之所以在現(xiàn)代社會(huì)仍然具有合理性,是因?yàn)椋藦囊怀錾_(kāi)始,首先面對(duì)的就是家庭關(guān)系,正是在家庭之中,孩子從父母、特別是母親身上,學(xué)會(huì)了如何處理好這些基本的倫理關(guān)系。因此,古語(yǔ)講,“閨閫乃圣賢所出之地,母教為天下太平之源”。的確,如果一個(gè)孩子在家里接受了母親的言傳身教的影響,知道如何去孝敬父母、友愛(ài)兄弟、與人和睦相處,形成了謙恭有禮、嚴(yán)謹(jǐn)誠(chéng)信的待人接物的態(tài)度,培養(yǎng)起孝悌忠信、禮義廉恥的品德,走上社會(huì)之后才知道如何與朋友、同事乃至于陌生人和諧交往。

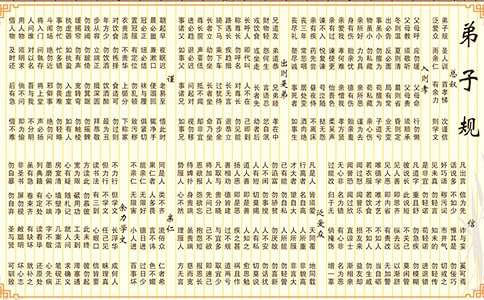

正是因?yàn)橹袊?guó)傳統(tǒng)社會(huì)一直重視從家庭開(kāi)始就進(jìn)行倫理道德的教育,因此流傳下來(lái)了很多家規(guī)、家訓(xùn),如《顏氏家訓(xùn)》《了凡四訓(xùn)》《朱子治家格言》等。而由清朝的李毓秀根據(jù)古圣先賢的教導(dǎo)編寫而成的《弟子規(guī)》,正是中國(guó)傳統(tǒng)家規(guī)、家訓(xùn)、家法、家教的集大成者,被譽(yù)為“人生第一規(guī)”。《弟子規(guī)》僅1080個(gè)字,360句,內(nèi)容分為入則孝、出則悌、謹(jǐn)、信、愛(ài)眾、親仁、余力學(xué)文等七個(gè)部分,言簡(jiǎn)意賅地把一個(gè)人一生立身處事、待人接物的態(tài)度和禮儀概括地淋漓盡致。可以說(shuō),古人修身、齊家、治國(guó)、維護(hù)和平的教育總綱,全部體現(xiàn)在《弟子規(guī)》的教學(xué)中。有人把《弟子規(guī)》比作“人生的交通規(guī)則”:如果開(kāi)車不守交通規(guī)則,就會(huì)發(fā)生交通事故;做人如果不學(xué)習(xí)力行《弟子規(guī)》,就會(huì)導(dǎo)致人倫關(guān)系的紊亂和人際交往的沖突。

《大學(xué)》中說(shuō):“知所先后,則近道矣”。《弟子規(guī)》中特別強(qiáng)調(diào)了教育以及道德教育的先后次序問(wèn)題,其編寫次序是中國(guó)古人教育經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),符合教育的規(guī)律。《弟子規(guī)》強(qiáng)調(diào):“首孝悌,次謹(jǐn)信,泛愛(ài)眾,而親仁,有余力,則學(xué)文”,這就強(qiáng)調(diào)了教育的先后次序一定是首先學(xué)做人,后學(xué)做事,也就是先培養(yǎng)德行,后學(xué)習(xí)知識(shí)、技能,也就是《三字經(jīng)》上說(shuō)的“首孝悌,次見(jiàn)聞”。

《弟子規(guī)》的這句話還強(qiáng)調(diào),道德教育同樣也是有先后次序的,那就是“百善孝為先”,即從對(duì)父母的孝心開(kāi)始,培養(yǎng)起一個(gè)人“泛愛(ài)眾”的能力。這是因?yàn)椋⒌慕逃囵B(yǎng)的是人的一種恩義、情義的情感。如果恩義、情義的處世原則培養(yǎng)不起來(lái),就會(huì)形成一種以利害為取舍的處事原則,這樣的人往往就會(huì)做出見(jiàn)利忘義或忘恩負(fù)義的事情來(lái)。而且,把孝作為仁之本,“愛(ài)人”首先從愛(ài)父母做起,然后愛(ài)其族人、愛(ài)其長(zhǎng)上、愛(ài)其民族、愛(ài)其國(guó)家。這種推己及人的自然親情,符合人的認(rèn)識(shí)與情感發(fā)展的規(guī)律,易于為人們所接受。試想一個(gè)連自己的父母都不敬愛(ài)的人,怎么可能讓他真心實(shí)意地去愛(ài)他人、愛(ài)民族、愛(ài)國(guó)家呢?而孝不僅僅是養(yǎng)父母之身,還要養(yǎng)父母之心、養(yǎng)父母之志、養(yǎng)父母之慧。《弟子規(guī)》上說(shuō):“身有傷,貽親憂。德有傷,貽親羞”。一個(gè)時(shí)時(shí)想到不讓父母蒙羞的小子,自然不會(huì)貪腐收人賄賂、違法亂紀(jì)。所以《孝經(jīng)》也說(shuō),“立身行道,揚(yáng)名于后世,以顯父母,孝之終也。”父母培養(yǎng)兒女,是希望兒女能夠成為一個(gè)對(duì)國(guó)家、對(duì)人民有益的人,所以當(dāng)兒女在竭心盡智地為人民服務(wù)、為國(guó)盡忠的時(shí)候,就是在盡更高層次的孝。而一旦兒女能夠真切地體會(huì)到自己父母的不易,也能夠設(shè)身處地體會(huì)到他人父母的不易,進(jìn)而做到“老吾老以及人之老”,所以大孝是能孝天下之父母。孔子的弟子有子說(shuō):“其為人也孝悌,而好犯上作亂者,鮮矣”,《孝經(jīng)》上也講:“長(zhǎng)幼順,故上下治”。可見(jiàn),“孝心一開(kāi),百善皆開(kāi)”,孝的教育是維持良好社會(huì)倫理秩序的根本。而當(dāng)代西方國(guó)家在物質(zhì)文明高度發(fā)達(dá)、法治相對(duì)健全的情況下,仍然出現(xiàn)了犯罪率激增、少年犯年齡下降等現(xiàn)象,無(wú)疑與夫妻關(guān)系失調(diào)、家庭崩潰、父子失教的狀況有關(guān)。

有一個(gè)孩子學(xué)了一段時(shí)間的《弟子規(guī)》之后分享說(shuō):“我在學(xué)了《弟子規(guī)》之后才知道為人要孝敬父母。”這句話發(fā)人深省。我們經(jīng)常說(shuō):“你不知道為人要孝敬父母嗎?”但是仔細(xì)想想,現(xiàn)在的孩子從哪里能學(xué)到孝敬父母呢?中國(guó)古代傳統(tǒng)社會(huì)都是大家庭,孩子從他父母對(duì)待長(zhǎng)輩的態(tài)度上就學(xué)到了孝敬父母,到學(xué)校,老師教給他的第一堂課就是如何孝敬父母。所以他從小就知道為人要孝敬父母。但是現(xiàn)在的孩子基本上生活在三口之家。父母偶爾帶著孩子回祖父母家一趟,到了那里大吃大喝一通,留下的是杯盤狼藉讓父母去收拾。所以這個(gè)孩子從哪里能學(xué)到孝敬父母呢?

另一個(gè)孩子說(shuō):“在沒(méi)有學(xué)習(xí)《弟子規(guī)》之前,我每一天所想到的就是如何去謀害父母。”他的母親坐在下面聽(tīng)得眼淚唰唰地流。因?yàn)槠綍r(shí)她說(shuō)起兒子的時(shí)候是一臉的驕傲:“我這個(gè)兒子特別地聰明,奧數(shù)競(jìng)賽一等獎(jiǎng),不僅如此,還多才多藝,彈鋼琴獲得國(guó)家的幾級(jí)證書。”但是沒(méi)有想到,一個(gè)在父母心中如此出色的孩子,卻說(shuō)出了這樣一段讓父母?jìng)牡脑挕_@就是《弟子規(guī)》上所說(shuō)的:“不力行,但學(xué)文,長(zhǎng)浮華,成何人。”如果沒(méi)有從《弟子規(guī)》開(kāi)始,培養(yǎng)起孩子孝親尊師、謙恭有禮的品質(zhì),反而讓孩子學(xué)了很多的知識(shí)何技能,結(jié)果是學(xué)得越多,就越傲慢;學(xué)得越多,就越不把父母老師放在眼里。

可見(jiàn),“人不學(xué),不知道;人不學(xué),不知義”,“無(wú)規(guī)矩不成方圓”。《弟子規(guī)》作為人生第一規(guī),以簡(jiǎn)要詳明的語(yǔ)言涵蓋了古圣先賢所概括的父子有親、君臣有義、夫婦有別、長(zhǎng)幼有序、朋友有信的人倫大道;博學(xué)、審問(wèn)、慎思、明辨、篤行的學(xué)問(wèn)功夫:言忠信、行篤敬、懲忿、窒欲、遷善、改過(guò)的修身之要;正其誼不謀其利,明其道不計(jì)其功的處世態(tài)度;己所不欲、勿施于人,行有不得、反求諸己的待人原則等等,不僅孩子需要學(xué)習(xí),大人也需要補(bǔ)習(xí);不僅家庭需要學(xué)習(xí),企業(yè)、學(xué)校乃至整個(gè)社會(huì)都需要學(xué)習(xí)。因?yàn)檫@些內(nèi)容是古圣先賢真實(shí)智慧的流露,是經(jīng)過(guò)大浪淘沙的結(jié)果,具有超越時(shí)空的普遍價(jià)值,不僅在古代適用,在今天也適用;不僅在中國(guó)適用,在外國(guó)也適用。

《弟子規(guī)》究竟是本什么書

首先,《弟子規(guī)》不是國(guó)學(xué)經(jīng)典。

《弟子規(guī)》原名《訓(xùn)蒙文》,最初由清代康熙年間的秀才李毓秀(1647-1729)編纂,后經(jīng)清代賈存仁修訂,改名《弟子規(guī)》。雖然后人將《弟子規(guī)》與“三、百、千”(《三字經(jīng)》《百家姓》《千字文》)相提并論,實(shí)際上《弟子規(guī)》不是一般童蒙讀物,其內(nèi)容主要參考了宋代理學(xué)家朱熹所編纂的《小學(xué)》、《童蒙須知》。朱熹根據(jù)童蒙養(yǎng)正的宗旨,摘錄儒家典籍中有關(guān)道德禮儀的句子、名人治家教子的格言等,重新匯編,羅列為具體條規(guī)。《童蒙須知》開(kāi)篇就說(shuō)明:“夫童蒙之學(xué),始于衣服冠履,次及言語(yǔ)步趨,次及灑掃涓潔,次及讀書寫文字,及有雜細(xì)事宜,皆所當(dāng)知,今逐目條列,名曰‘童蒙須知’。”《弟子規(guī)》中所列舉的各種具體規(guī)矩就吸納了上述內(nèi)容,如“冠必正,紐必結(jié),襪與履,俱緊切”之類,屬于朱熹所謂“衣服冠履”方面;“讀書法,有三到。心眼口,信皆要”之類,屬于朱熹所謂“讀書寫文字”方面。

朱熹一派的理學(xué)家先后對(duì)《小學(xué)》《童蒙須知》進(jìn)行改編,曾采用過(guò)五言(陳淳《小學(xué)詩(shī)禮》)、三言(李毓秀《弟子規(guī)》)及四言(羅澤南《小學(xué)韻語(yǔ)》)等韻語(yǔ)形式,刪減或裁剪原文的語(yǔ)句,使兒童便于誦讀記憶。當(dāng)時(shí)的改編者和私塾教師自然清楚這些童蒙讀物的內(nèi)容來(lái)源,不會(huì)將片段的韻語(yǔ)稱為經(jīng)典本身,否則就不會(huì)一再加以改編了。今天的學(xué)者也不妨從儒家經(jīng)典中取其精華,編寫新的“小學(xué)”讀本,或者對(duì)《弟子規(guī)》稍加改編。但有人說(shuō)《弟子規(guī)》一字不能改,否則就不是國(guó)學(xué)經(jīng)典了,這是完全沒(méi)有根據(jù)的。

其次,《弟子規(guī)》并非必讀的儒家經(jīng)典。

古代教育對(duì)小學(xué)、大學(xué)有明確區(qū)分,所謂小學(xué)屬于八歲開(kāi)始的“童蒙之學(xué)”,主要學(xué)習(xí)的是為人弟子在言行舉止方面的規(guī)矩,而十五歲時(shí)開(kāi)始學(xué)習(xí)儒家經(jīng)典。元代人程瑞禮規(guī)定私塾讀書的日程是,自八歲入學(xué)之后,先讀朱熹《小學(xué)》;在十五歲后“依朱子法讀《四書》注”。這種閱讀順序,早在宋人編纂的《三字經(jīng)》中已有說(shuō)明:“唯學(xué)者,必有初,小學(xué)終,至四書”,然后讀《孝經(jīng)》、讀“五經(jīng)”等。晚清理學(xué)家羅澤南的《小學(xué)韻語(yǔ)》也寫到:“《小學(xué)》一書,做人樣子,兒曹誦讀,當(dāng)自此始。《小學(xué)》既終,四書宜知,四子之書,五經(jīng)階梯。”如果說(shuō)朱熹所閱讀的儒家經(jīng)典是原文本,其《小學(xué)》是對(duì)儒家經(jīng)典的摘錄和匯編,而后人參考朱熹《小學(xué)》而改編的童蒙讀物,已經(jīng)是第三層次了。所以,《弟子規(guī)》本身只是一種童蒙讀物,或者說(shuō)是儒家通俗讀本,而不能稱之為儒家經(jīng)典。

晚清民國(guó)時(shí)期,在政治制度、文化思想、教育體系根本變革的大背景下,關(guān)于中小學(xué)生是否應(yīng)該讀經(jīng)的問(wèn)題,曾經(jīng)有過(guò)多次論爭(zhēng)。1904年初頒布的《奏定學(xué)堂章程》,規(guī)定中小學(xué)堂皆設(shè)讀經(jīng)講經(jīng)科,初等小學(xué)堂講授《孝經(jīng)》、《四書》、《禮記》節(jié)本,其中并無(wú)《弟子規(guī)》。1912年初頒布的《普通教育暫行辦法》規(guī)定“小學(xué)讀經(jīng)科一律廢止”。1935年關(guān)于中小學(xué)是否應(yīng)該讀經(jīng)再次引發(fā)論爭(zhēng)。無(wú)論爭(zhēng)論各方的觀點(diǎn)如何,所謂讀經(jīng)都是指儒家經(jīng)典而言,傳統(tǒng)的童蒙讀物是不在其列的。同樣,關(guān)于“國(guó)學(xué)”是什么,是否應(yīng)該提倡國(guó)學(xué),學(xué)術(shù)界也有過(guò)爭(zhēng)論。1923年初胡適、梁?jiǎn)⒊嗬^為留學(xué)生開(kāi)列了“最低限度的國(guó)學(xué)書目”,其中所列舉的都是中國(guó)文史方面的典籍,根本不可能雜入通俗淺近的童蒙讀物。那一時(shí)期出版的數(shù)十種“國(guó)學(xué)概論”中也沒(méi)有《弟子規(guī)》的位置。由此來(lái)看,在當(dāng)今的“國(guó)學(xué)”熱潮中,出版社將《弟子規(guī)》等童蒙讀物一律冠之以“經(jīng)典”、“國(guó)學(xué)”,甚至加上“不能不讀”的標(biāo)簽,是缺少歷史依據(jù)的“炒作”。

我們應(yīng)該如何讀《弟子規(guī)》。

針對(duì)當(dāng)今社會(huì)人心浮躁、道德缺失底線的現(xiàn)象,人們自然希望從傳統(tǒng)文化典籍中尋找拯救的力量。特別是儒家的孝道觀念,作為維系個(gè)人與家庭關(guān)系的基本倫理規(guī)范,依然是一個(gè)不可忽視的道德標(biāo)尺。《弟子規(guī)》主要講述儒家的倫理觀念和弟子規(guī)范,也可以成為今天對(duì)兒童進(jìn)行道德教育的一種讀本。但要理解《弟子規(guī)》的意義,必須將其放置在朱熹理學(xué)的體系之中。

《弟子規(guī)》主要講述的是古代“小學(xué)”層面的禮儀規(guī)范,而在家庭倫理中“事親”是最為重要的,從“父母呼”開(kāi)始,到“親所好”、“親有過(guò)”、“親有疾”等等,都有詳細(xì)的規(guī)范。教育孩子孝敬父母,其作為古代禮教的基礎(chǔ)內(nèi)容是可以理解的。但在今天看來(lái),其中有的規(guī)范是不近人情也是不能效仿的。例如,“撻無(wú)怨”一句,出自《禮記·內(nèi)則》,晚清羅澤南《小學(xué)韻語(yǔ)》解釋:“三諫不聽(tīng)則號(hào)泣以隨之,亦以感動(dòng)親心,庶幾或聽(tīng)也。”這已經(jīng)略去了“父母怒不悅而撻之流血”的意思。今天卻有“美繪國(guó)學(xué)啟蒙讀本”為此配上卡通圖,表現(xiàn)父親舉手要責(zé)打孩子而孩子委屈抹淚的樣子;有的版本還增加古代孝子忍受父母責(zé)打的故事作為解說(shuō),這種宣揚(yáng)嚴(yán)苛禮教的內(nèi)容,即使是與民國(guó)時(shí)期的增補(bǔ)本《弟子規(guī)》相比也是一種倒退。民國(guó)新式小學(xué)建立后,有的國(guó)語(yǔ)、修身教科書中保留了“孝親”和弟子日常規(guī)矩等屬于朱熹“小學(xué)”教育的內(nèi)容。民間書坊刊刻的《弟子規(guī)》則通過(guò)新增插圖等方式,來(lái)拼接西學(xué)知識(shí),例如,一種版本針對(duì)“天同覆,地同載”兩句,插入了一張“天覆地載”圖,竟然是半個(gè)地球。這說(shuō)明在新式小學(xué)建立后,《弟子規(guī)》是主要在鄉(xiāng)間義學(xué)中流傳的儒家通俗讀物,其文本形式也是可以改編的。

朱熹《小學(xué)序》講述了小學(xué)教育的意義:“古者小學(xué),教人以灑掃應(yīng)對(duì)進(jìn)退之節(jié);愛(ài)親敬長(zhǎng)隆師親友之道。皆所以為修身、齊家、治國(guó)、平天下之本。”可見(jiàn)修身、齊家、治國(guó)、平天下是相互聯(lián)系的,但修身是根本。“蒙以養(yǎng)正”的兒童教育,不僅是要學(xué)習(xí)為人弟子的規(guī)范,更包含著從個(gè)人到家庭、從治國(guó)到平天下的“類推”關(guān)系。《弟子規(guī)》在“總敘”中列出“首孝悌,次謹(jǐn)信,泛愛(ài)眾,而親仁”正是遵循“圣人訓(xùn)”而來(lái)的,將這些抽象的概念落實(shí)到言行舉止的具體規(guī)范,不僅可以使兒童身體力行,還可以培養(yǎng)類推的思維,表達(dá)了儒家對(duì)童蒙教育的深層用意。這種類推思維涉及各種倫理關(guān)系,即使在當(dāng)今,個(gè)人注重修身立德,又能推己及人,必然有助于建立和諧的人際關(guān)系,改善社會(huì)風(fēng)氣。但是,在當(dāng)今的社會(huì)制度和組織結(jié)構(gòu)中,“事親”之孝行不能推及“事君”之忠(有人解釋“君”是“領(lǐng)導(dǎo)”)。而且,《弟子規(guī)》僅僅是童蒙讀物,主要講的是為人子弟(“為子當(dāng)孝,為弟當(dāng)悌”,對(duì)女子另有《女誡》《女論語(yǔ)》等讀本)的規(guī)矩,不可能完整闡釋中國(guó)儒家文化的精髓,也不代表中國(guó)傳統(tǒng)文化的完整體系,所以,不宜將《弟子規(guī)》的價(jià)值推及各個(gè)層面。

在當(dāng)今社會(huì)文化多元、道德觀念混雜的環(huán)境中,通過(guò)閱讀中國(guó)傳統(tǒng)文化經(jīng)典,無(wú)論是儒家的君子規(guī)范,還是道家的返璞歸真、佛教的內(nèi)在修行,都可以約束個(gè)人的內(nèi)心以及外在行為,激發(fā)向善力量,提升精神境界,抵抗世俗世界的污染。目前的小學(xué)教育體制中缺少基本的“修身”科目,從童蒙養(yǎng)正的角度,讓兒童閱讀《弟子規(guī)》也是有意義的。但是,對(duì)童蒙讀物的價(jià)值應(yīng)該參照歷史,加以辨析,不能過(guò)分拔高。特別要看清楚當(dāng)今大眾媒體在傳播過(guò)程中所起到的推波助瀾的作用,其聲勢(shì)是史無(wú)前例的。這會(huì)有意無(wú)意地對(duì)普通讀者造成誤導(dǎo),以為凡是被大眾媒體關(guān)注的,就是更有價(jià)值的(就是“國(guó)學(xué)經(jīng)典”),就應(yīng)該跟風(fēng)而動(dòng),于是人云亦云,炒作愈烈,聲浪愈高,反而使人們失去了理性的思考和質(zhì)疑精神,可以說(shuō)大眾媒體本身的傳播方式也改變了“國(guó)學(xué)”的含義。

創(chuàng)作背景

清康熙年間,清朝作為少數(shù)民族統(tǒng)治階層,出于長(zhǎng)久統(tǒng)治的目的,主動(dòng)追求對(duì)儒家思想文化的認(rèn)同;包括崇儒尊孔,提倡修讀四書五經(jīng),尊孔子為“大成至圣文宣先師”;大修孔廟,春秋祭孔、宣諭以孔子儒教為立國(guó)之本。清康熙九年(1670年),清朝朝廷根據(jù)儒學(xué)核心制定和頒發(fā)“圣諭”十六條,作為人們的思想準(zhǔn)則和行為規(guī)范;另外,清康熙十二年(1673年)薦舉山林隱逸,清康熙十六年(1677年)開(kāi)設(shè)明史館,清康熙十七年(1678年)薦舉博學(xué)鴻詞、網(wǎng)羅名士、弘揚(yáng)儒學(xué)等舉措都促進(jìn)了儒家的發(fā)展。

李毓秀經(jīng)過(guò)屢次科舉考試而不中后,放棄了對(duì)仕途的追求,轉(zhuǎn)而跟隨老師黨成游歷四方,潛心學(xué)問(wèn),講學(xué)育人,最終走上了“著書立說(shuō),教書育人”的道路。在此過(guò)程中,李毓秀根據(jù)自身經(jīng)歷,完成了《訓(xùn)蒙文》。后來(lái),賈存仁(一說(shuō)賈有仁)對(duì)該文章進(jìn)行了修訂并將名稱改為《弟子規(guī)》。

作品鑒賞

《弟子規(guī)》的中心思想圍繞《論語(yǔ)·學(xué)而》中“弟子入則孝,出則悌,謹(jǐn)而信,泛愛(ài)眾,而親仁,行有余力,則以學(xué)文”而闡發(fā)。主要包括:

1.孝親敬長(zhǎng)

《弟子規(guī)》全文的主題為孝。

《弟子規(guī)》開(kāi)篇的“首孝悌”就強(qiáng)調(diào)了孝的地位和重要性。古人云:“水有源,木有本,父母者,人子之本源也。”人之所以能立于天地之間,是因?yàn)榈紫掠懈褪亲约旱母改福懿煌鼒?bào)答父母的養(yǎng)育之恩,才能對(duì)他人以及社會(huì)懷有感恩之心。對(duì)父母的關(guān)懷要從生活中的一點(diǎn)一滴做起。“冬則溫,夏則清,晨則省,昏則定”,在生活上要關(guān)心父母,每天早晚向父母請(qǐng)安。“出必告,反必面”,不論是外出還是回來(lái),都要告知父母,不讓父母為孩子擔(dān)心。孝敬父母,不僅要養(yǎng)父母之身,在物質(zhì)方面滿足父母的需要,讓他們衣食無(wú)憂,更重要的是養(yǎng)父母之心,讓父母快樂(lè)。“身有傷,貽親憂,德有傷,貽親羞”,養(yǎng)父母之心的另一層含義就是要把自己的事情做好,把自己的日子過(guò)好,不讓父母操心。要修身養(yǎng)性,潔身自好,讓父母因自己的德行而驕傲:要勤勉工作,報(bào)效社會(huì),讓父母因自己的成就而自豪。“父母呼,應(yīng)勿緩,父母命,行勿懶”,父母呼喚,要立即應(yīng)答,不可怠慢;父母交代的事情,要立刻去做,不可偷懶。

《弟子規(guī)》從個(gè)人修為做起,具有很強(qiáng)的實(shí)踐性和可操作性。它強(qiáng)調(diào)做人要從人性的原點(diǎn)——“孝”出發(fā),首先修養(yǎng)身心,當(dāng)?shù)滦谐溆诩揖涂梢宰尲彝ズ椭C,全家長(zhǎng)幼有序,共享天倫,治理國(guó)家就能起到身先士卒、以身作則的表率作用,從而帶領(lǐng)并影響自己的團(tuán)體、國(guó)家,共同建設(shè)幸福家園,共謀和平安寧;相反,一個(gè)對(duì)自己的父母都沒(méi)有孝心的人,更不會(huì)愛(ài)護(hù)別人和社會(huì)大眾,這樣的人即使能力再?gòu)?qiáng)也難以擔(dān)當(dāng)起社會(huì)的責(zé)任,說(shuō)不定還會(huì)造成更大的危害。

2.慎行謹(jǐn)言

《弟子規(guī)》中,“謹(jǐn)慎”一詞的含義對(duì)于方今的社會(huì)秩序建設(shè)的啟發(fā)可以歸結(jié)為:其一,社會(huì)生活中務(wù)必要謹(jǐn)慎于細(xì)節(jié):“冠必正,紐必結(jié),襪與履,俱緊切。”人們常說(shuō):細(xì)節(jié)決定成敗,社會(huì)秩序的構(gòu)建,社會(huì)和諧的構(gòu)造在很多情況下,都能從細(xì)枝末節(jié)中窺出,墨子說(shuō):“昔者楚靈王好士細(xì)腰,故靈王之臣皆以一飯為節(jié),脅息然后帶,扶墻然后起。”一個(gè)社會(huì)秩序的細(xì)微之處,兩個(gè)社會(huì)秩序的細(xì)微之處出現(xiàn)扭曲,對(duì)于社會(huì)秩序的運(yùn)轉(zhuǎn)并無(wú)大礙,但無(wú)數(shù)個(gè)社會(huì)秩序的扭曲堆積到一處,如是楚王愛(ài)細(xì)腰,而國(guó)人多餓死的慘狀就不可避免。所以《弟子規(guī)》將“謹(jǐn)慎”落腳在留意于細(xì)節(jié)。

其次,良好社會(huì)秩序的確立要求社會(huì)成員務(wù)須謹(jǐn)慎彼此間的交往,其核心之要義即有所為而有所不為,例如交友當(dāng)交益友,勿交損友,待人接物,更當(dāng)小心翼翼,勿以善小而不為,勿以惡小而為之,完成個(gè)人的社會(huì)分工,安守本分,不要越俎代庖,而要持一種事不關(guān)己高高掛起的心態(tài)。

再次,每個(gè)社會(huì)成員都要擁有一種自反省的精神,是非之心,廉恥之心,惻隱之心是儒教思想中對(duì)于人之為人的定位,并將這三種“心”作為先知先覺(jué)賦予人類的三種濟(jì)世情懷。所以,在社會(huì)生活中,為了捍衛(wèi)共同的社會(huì)秩序,每個(gè)人都要謹(jǐn)慎的解剖自己,對(duì)照著圣賢的教誨,祛除一切利小、損群體的利益訴求,推及此心用之于塑造社會(huì)秩序之平穩(wěn)。

3.講求誠(chéng)信

《弟子規(guī)》把誠(chéng)信作為評(píng)價(jià)一個(gè)人德行的重要指標(biāo)。“凡出言,信為先,詐與妄,奚可焉”,“事非宜,勿輕諾,茍輕諾,進(jìn)退錯(cuò)”。儒家認(rèn)為,在待人接物中,人們所說(shuō)的每一句話,都要以誠(chéng)信作為基礎(chǔ),做到“言必信,行必果”,自己做不到的事情,不可輕易許諾,因?yàn)椤耙谎约瘸觯嗰R難追”。

4.愛(ài)眾親仁,善以待人

《弟子規(guī)》中的愛(ài),成為一種大愛(ài),先用“見(jiàn)人善,即思齊”“非圣書,屏勿視”的方式提離個(gè)人修養(yǎng),然后從愛(ài)親人開(kāi)始,進(jìn)而愛(ài)國(guó)家、愛(ài)整個(gè)天下。當(dāng)愛(ài)推己及人,當(dāng)樸素的親人的情感發(fā)展為愛(ài)他人、愛(ài)國(guó)家、愛(ài)世界的情感時(shí),愛(ài)的境界就得到了提升,人的精神境界也得到了升華。

5.學(xué)習(xí)規(guī)范及能力

《弟子規(guī)》要求“行有余力,則以學(xué)文。”做到了孝、悌、謹(jǐn)、信、愛(ài)眾、親仁之后,才可以學(xué)習(xí)技能、知識(shí)。道德教育與文化知識(shí)教育并重,而實(shí)際上二者在實(shí)踐過(guò)程中并不存在矛盾,而是并行不悖,相輔相成的。

《弟子規(guī)》認(rèn)為“不力行,但學(xué)文。長(zhǎng)浮華,成何人。但力行,不學(xué)文。任已見(jiàn),味理真。”對(duì)于孝、悌、謹(jǐn)、信、愛(ài)眾、親仁這些應(yīng)該努力實(shí)踐的德行,如果只是在學(xué)問(wèn)上研究探索,卻不肯親身力行,這樣最容易養(yǎng)成虛幻浮華的習(xí)性,《弟子規(guī)》中,“同是人,類不齊。流俗眾,仁者希。”同樣是人,卻良莠不齊,隨流俗者多,有仁德者少,人們之間的智力差距是有限的,而差距漸漸拉開(kāi),是因?yàn)槿藗冊(cè)诘赖滦摒B(yǎng)、人格品行上有一定的差異。

后世影響

《弟子規(guī)》是一部蒙學(xué)經(jīng)典,內(nèi)容淺白易懂、順口押韻,以精煉的語(yǔ)言對(duì)兒童進(jìn)行早期啟蒙教育,受到了兒童們的喜愛(ài);再加上全文灌輸?shù)氖侨寮椅幕木瑁瑑?nèi)容符合封建倫理,也受到了統(tǒng)治階層的提倡,清朝統(tǒng)治階級(jí)將其定為幼學(xué)必讀教材。因而,《弟子規(guī)》成為清朝流行較廣泛的蒙學(xué)教材,被譽(yù)為“開(kāi)蒙養(yǎng)正最上乘”的讀物。

在當(dāng)代,《弟子規(guī)》不僅僅被用于幼兒教育,而且被運(yùn)用到中學(xué)教育,甚至是大學(xué)教育和成人教育中,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了最初的蒙學(xué)教育范圍。

作者簡(jiǎn)介

李毓秀(1647年—1729年),字子潛,號(hào)采三,出生于山東濰縣(即濰坊市寒亭區(qū))李家營(yíng)村。李毓秀平生只考中秀才,以教書為主,從師黨成,游歷多年,精研《大學(xué)》《中庸》等,且頗有建樹(shù),后創(chuàng)辦敦復(fù)齋講學(xué),聽(tīng)眾很多,被人尊稱為“李夫子”,是清初著名的學(xué)者、教育家;著有《四書正偽》《四書字類釋義》《學(xué)庸發(fā)明》《讀大學(xué)偶記》《宋孺夫文約》《水仙百詠》等。

【《弟子規(guī)》是“天下第一規(guī)”】相關(guān)文章:

弟子規(guī)|《弟子規(guī)》創(chuàng)造的奇跡08-24

《弟子規(guī)》03-27

天下第一大佛的經(jīng)典散文08-14

弟子規(guī)「謹(jǐn)」04-14

《弟子規(guī)》全文04-29

弟子規(guī) 總則03-27

弟子規(guī)心得08-20

傳統(tǒng)弟子規(guī)03-26

弟子規(guī)朗讀06-09