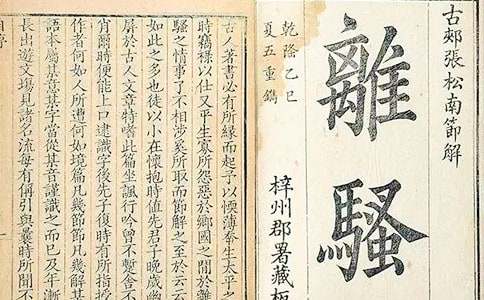

《離騷》分析

《離騷》是中國戰國時期詩人屈原創作的詩篇,是中國古代最長的抒情詩。此詩以詩人自述身世、遭遇、心志為中心。下面是小編為大家收集的《離騷》分析,僅供參考,大家一起來看看吧。

《離騷》分析

《離騷》不僅是中國文學的奇珍,也是世界文學的瑰寶,標志了中國古典文學創作的一個新時代。

《離騷》選自人教版高中語文新課標的第二單元第二課,屈原借《離騷》痛斥楚懷王的腐敗荒淫、聽信讒言,眾臣嫉妒誹謗、擾亂朝政,整個世俗的投機取巧、阿諛奉承,表達詩人由于失去君王的信任、無法得到大臣支持的“美政”理想破滅的悲痛,以及在如此惡劣的環境中仍然砥礪心志、潔身自好、矢志不渝地追求自身道德與人格的完善的崇高意志。整篇課文充滿了作者強烈的主觀情感色彩,作者極盡鋪成之能事,描繪了一個極具象征意味的“香草美人”的世界,在回環往復的旋律中沉痛而激昂地悲吟。

《離騷》緊接《〈詩經〉兩首》之后,編寫者意在強調作為《楚辭》的代表作《離騷》在藝術審美上與《詩經》的差別,以及二者在中國文學史上無法逾越的地位。《離騷》與《詩經》是中國古典詩歌浪漫主義與現實主義的濫觴,就像中國文學天空中的雙子星座,閃耀著亙古不變的藝術光芒。二者在各版本教材的選文中互伴而生。而第二單元的另外一篇課文《孔雀東南飛》作為我國古代漢民族最長的敘事詩,與《詩經》和《離騷》在對詩歌的嘗試與創新方面有著相同的地位和作用,他們同為后世詩歌典范的偉大作品。《離騷》與《詩經》雖然在文學史上處于比肩地位,但是二者在具體的藝術審美方面存在著明顯的差異。就內容方面,《詩經》的涉獵面很廣,所反映的是各階層的人,特別是平民真實的生活和情感,而《楚辭》為文人士大夫所作,表達的多為士大夫階層對現實的情感流露,多為抒情言志,《離騷》就是屈原遭貶之后內心苦悶之情的流露;在藝術風格上,《詩經》作為“平民文學”,無論記敘、抒情、寫物都是以平淡、自然、質樸為美,而《楚辭》作為具體文人所作,極盡文采之能事,想象豐富、意蘊深遠。在表現手法上,《楚辭》繼承了詩經的賦比興,但在此基礎上做了重大突破,《楚辭》作家們寄情于物,使主觀之情與客觀之物融為一體,創造出許多富有象征意味的意象,如《離騷》中的“香草美人”意象。而《孔雀東南飛》繼承了《詩經》的淳樸記敘風格與《楚辭》的鋪張手法和浪漫意蘊,在中國文學史上亦占據著一席之地。

《離騷》被選入多家語文教材,由于詩歌較長,各版本教材的選文各有差異,但是共同折射出的獨特的思想內容與藝術價值卻是一致的。“書楚語,作楚聲,紀楚地,名楚物”,屈原獨創的“離騷世界”是教學的抓手,而這個藝術世界中,詩歌通過賦比興手法形成的語言的浪漫美與極具象征意味的意象美,以及滲透其中的詩人的悲劇美與崇高美,則是語文教師所著力傳達給學生的重要而獨特的藝術價值。由于《離騷》多在高中低年級開設,加上文字障礙較多,學生會有畏難情緒,因此,教師應多講授文言字詞,破解閱讀障礙,幫助學生理解詩歌大意,在此基礎上,方可引領學生進入情感體悟階段。因此,在教學課時的安排以及具體的教學程序設計、教學方法的安排以及作業的布置上都要循序漸,充分考慮學生的理解與接受程度,使學生真正走進“離騷世界”,感悟其超凡的藝術魅力。

根據教學任務,《離騷》的教學課時應以兩個課時為宜。教學重點應放在引導學生感受《離騷》的審美世界,培養學生對詩歌語言的鑒賞能力以及學生情感的熏陶上;引導學生通過領會詩歌的“香草美人”比興手法感受詩人的思想意蘊是教學的難點。在教學目標上,應圍繞《離騷》的字詞句解析、浪漫主義的藝術風格以及屈原命運的悲劇性與崇高性展開。

第一課時應完成課文的思想目標和知識目標。思想目標上,應引導學生理解《離騷》的思想內容,領會屈原憂國憂民、獻身理想的崇高意志情感,幫助學生樹立正確的人生觀和世界觀;在知識目標上,應首先讓學生對屈原生平有更加深入的了解,通過對《離騷》寫作背景的觀照為理解課文內容打好基礎;其次,由于學生第一次接觸到“楚辭”,文中涉及到大量難讀、晦澀的字詞,造成學生梳理課文大意的障礙,因此教師應該鼓勵學生放膽朗讀,進行適宜的指導,打破學生畏難情緒,消除文字上的陌生感和閱讀障礙,還要在課文的字面解釋上多下功夫,引導學生正確理解文中的虛詞和實詞,再循序漸進地梳理出課文內容,讓學生初步體會“香草美人”的比興手法,以及詩人借此傳達的思想感情。

以上的教學目標適宜在第一課時完成,意在使學生消除對《離騷》的陌生感與畏難感,對《離騷》形成整體的感悟,激發學生的興趣點和動情點,為第二課時的深入探索“離騷世界”的美打下知識與能力的堅實基礎。

對于《離騷》的第二課時,應完成課文的能力目標,著力于培養學生閱讀、背誦古詩文的能力,讓學生在反復吟誦中感受和體驗《離騷》的審美世界,探索感知《離騷》的語言美,從而使學生在美的歷程中獲得精神陶冶和心靈洗禮。其次,教師要引導學生深入理解《離騷》的悲劇與崇高之美,帶領學生通過知人論世,進一步把握作品背后傳達出來的屈原的人格美、道德美、理想美以及執著美。第二課時應以學生討論與分析為主,培養學生自主、合作、探究的學習方法,以主動的姿態走近屈原的心靈世界,完成一場美的歷程。

楚辭是中國藝術中的唯美派,而楚辭的代表作《離騷》更是審美的典范。感悟《離騷》,就像經歷了一次純美的感染、崇高的震撼;又像接受了一回精神的熏陶、靈魂的凈化。正如賴瑞云老師所說的:“閱讀教學首要的和根本的就是引導學生感悟、把握、領會優秀讀物的‘秘妙’。從審美的角度,我們把這‘秘妙’稱為 ‘美’。”因此,將《離騷》的藝術美與精神美傳達給學生,應該是語文教師的首要任務與責任,帶領學生在“美的歷程”中收獲閱讀古文的知識上的能力,在“靈魂的洗禮”中培養學生愛國主義精神和對理想、對人格道德的執著追求的情感、態度、價值觀的塑造,而教師在教學過程中的教學方法的實施,也是起關鍵作用的環節。

《離騷》(屈原)

帝高陽之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

攝提貞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

皇覽揆余初度兮,肇錫余以嘉名。

名余曰正則兮,字余曰靈均。

紛吾既有此內美兮,又重之以修能。

扈江離與辟芷兮,紉秋蘭以為佩。

汨余若將不及兮,恐年歲之不吾與。

朝搴之木蘭兮,夕攬洲之宿莽。

日月忽其不淹兮,春與秋其代序。

唯草木之零落兮,恐美人之遲暮。

不撫壯而棄穢兮,何不改乎此度?

乘騏驥以馳騁兮,來吾道夫先路!

譯文

我是古帝高陽氏的遠末子孫啊,伯庸是我已故去的尊敬的父親。

當太歲在寅的寅年寅月,就在庚寅那一天我出生降臨。

我的父親仔細揣度我的生辰啊,通過占卜才賜給我相應的美名。

給我起名叫正則啊,給我取字叫靈均。

我既有許多內在的美質啊,同時又有優秀的才能。

我身披幽香的江離白芷啊,又佩戴上串串秋蘭濃郁芳芬。

時光流逝我唯恐趕不上啊,歲月不等人啊令人擔心。

早晨我爬上山頂采拔木蘭花啊,黃昏我采摘宿莽來到水洲江濱。

時光一刻也不停留啊,春去秋來四季往復交替更新。

想起那草木在秋風中飄落凋零啊,自己也要老了的憂慮凄然而生。

如不趁年華正好的時節揚污去垢啊,為什么還不改變自己愛美的本性?

乘上駿馬放開四蹄奔馳啊,來,我甘愿做開路先鋒。

創作背景

關于《離騷》的創作年代,司馬遷在《史記·太史公自序》里說“屈原放逐,著《離騷》”,在《報任安書》中也說“屈原放逐,乃賦《離騷》”,漢人對此無異辭。據此,《離騷》當作于屈原放逐之后。今人對此說法不一,有說作于楚懷王時屈原被疏遠后,有說作于楚頃襄王時屈原被流放后,有說作于懷王末頃襄王初,有說始作于懷王時而成于頃襄王初,迄無定論。寫作時間當在秋天。

關于《離騷》的創作緣由,司馬遷在《史記·屈原列傳》中引劉安《離騷傳》說:“屈平疾王聽之不聰也,讒諂之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故憂愁幽思而作《離騷》。”又說:“屈原正道直行,竭忠盡智以事其君,讒人間之,可謂窮矣。信而見疑,忠而被謗,能無怨乎?屈平之作《離騷》,蓋自怨生也。”屈原的“憂愁幽思”和怨憤,是和楚國的政治現實緊密聯系在一起的。《離騷》就是他根據楚國的政治現實和自己的不平遭遇,“發憤以抒情”而創作的一首政治抒情詩。由于其中曲折盡情地抒寫了詩人的身世、思想和境遇,因此也有人把它看作是屈原生活歷程的形象記錄,稱它為詩人的自敘傳。

作者簡介

屈原,戰國末期楚國詩人。名平,字原。又自云名正則,字靈均。出身楚國貴族。初輔佐懷王,做過左徒、三閭大夫。學識淵博,主張彰明法度,舉賢授能,東聯齊國,西抗強秦。后遭讒害而去職。頃襄王時被放逐,長期流浪沅湘流域。后因楚國的政治更加腐敗,郢都也為秦兵攻破,他既無力挽救楚國的危亡,又深感政治理想無法實現,遂投汨羅江而亡。劉向輯《楚辭》收錄其作品二十余篇,主要有《離騷》、《九章》、《天問》、《九歌》等。

【《離騷》分析】相關文章:

課文《離騷》分析11-16

《離騷》藝術成就分析11-18

離騷藝術手法分析10-27

《離騷》具體分析03-21

離騷的語言美分析12-26

《離騷》語言藝術分析03-24

從《離騷》分析屈原的愛國情懷09-19

離騷人物形象分析04-12

離騷01-25