- 相關推薦

余秋雨散文《道士塔》原文及賞析

在平平淡淡的學習、工作、生活中,大家應該都對散文很熟悉吧?散文常用記敘、說明、抒情、議論、描寫等表達方式。你知道寫散文要注意哪些問題嗎?下面是小編整理的余秋雨散文《道士塔》原文及賞析,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

作者簡介:

余秋雨,1946年生,浙江余姚人,我國當代著名藝術理論家、文化史學者、散文家。大學畢業后留校任教多年,曾任上海戲劇學院院長、教授,上海寫作學會會長。辭職后繼續從事教學和寫作。

《道士塔》原文:

一

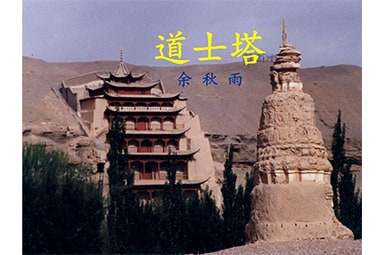

莫高窟大門外,有一條河,過河有一溜空地,高高低低建著幾座僧人圓寂塔。塔呈圓形,狀近葫蘆,外敷白色。從幾座坍弛的來看,塔心豎一木樁,四周以黃泥塑成,基座壘以青磚。歷來住持莫高窟的僧侶都不富裕,從這里也可找見證明。夕陽西下,朔風凜冽,這個破落的塔群更顯得悲涼。

有一座塔,由于修建年代較近,保存得較為完整。塔身有碑文,移步讀去,猛然一驚,它的主人,竟然就是那個王圓箓!

歷史已有記載,他是敦煌石窟的罪人。

我見過他的照片,穿著土布棉衣,目光呆滯,畏畏縮縮,是那個時代到處可以遇見的一個中國平民。他原是湖北麻城的農民,逃荒到甘肅,做了道士。幾經周折,不幸由他當了莫高窟的家,把持著中國古代最燦爛的文化。他從外國冒險家手里接過極少的錢財,讓他們把難以計數的敦煌文物一箱箱運走。今天,敦煌研究院的專家們只得一次次屈辱地從外國博物館買取敦煌文獻的微縮膠卷,嘆息一聲,走到放大機前。

完全可以把憤怒的洪水向他傾泄。但是,他太卑微,太渺小,太愚昧,最大的傾泄也只是對牛彈琴,換得一個漠然的表情。讓他這具無知的軀體全然肩起這筆文化重債,連我們也會覺得無聊。

這是一個巨大的民族悲劇。王道士只是這出悲劇中錯步上前的小丑。一位年輕詩人寫道,那天傍晚,當冒險家斯坦因裝滿箱子的一隊牛車正要啟程,他回頭看了一眼西天凄艷的晚霞。那里,一個古老民族的傷口在滴血。

二

真不知道一個堂堂佛教圣地,怎么會讓一個道士來看管。中國的文官都到哪里去了,他們滔滔的奏折怎么從不提一句敦煌的事由?

其時已是20世紀初年,歐美的藝術家正在醞釀著新世紀的突破。羅丹正在他的工作室里雕塑,雷諾阿、德加、塞尚已處于創作晚期,馬奈早就展出過他的《草地上的午餐》。他們中有人已向東方藝術家投來羨慕的眼光,而敦煌藝術,正在王道士手上。

王道士每天起得很早,喜歡到洞窟里轉轉,就像一個老農,看看他的宅院。他對洞窟里的壁畫有點不滿,暗乎乎的,看著有點眼花。亮堂一點多好呢,他找了兩個幫手,拎來一桶石灰。草扎的刷子裝上一個長把,在石灰桶里蘸一蘸,開始他的粉刷。第一遍石灰刷得太薄,五顏六色還隱隱顯現,農民做事就講個認真,他再細細刷上第二遍。這兒空氣干燥,一會兒石灰已經干透。什么也沒有了,唐代的笑容,宋代的衣冠,洞中成了一片凈白。道士擦了一把汗憨厚地一笑,順便打聽了一下石灰的市價。他算來算去,覺得暫時沒有必要把更多的洞窟刷白,就刷這幾個吧,他達觀地放下了刷把。

當幾面洞壁全都刷白,中座的雕塑就顯得過分惹眼。在一個干干凈凈的農舍里,她們婀娜的體態過于招搖,她們柔柔的淺笑有點尷尬。道士想起了自己的身份,一個道士,何不在這里搞上幾個天師、靈官菩薩?他吩咐幫手去借幾個鐵錘,讓原先幾座雕塑委曲一下。事情干得不賴,才幾下,婀娜的體態變成碎片,柔美的淺笑變成了泥巴。聽說鄰村有幾個泥匠,請了來,拌點泥,開始堆塑他的天師和靈官。泥匠說從沒干過這種活計,道士安慰道,不妨,有那點意思就成。于是,像頑童堆造雪人,這里是鼻子,這里是手腳,總算也能穩穩坐住。行了,再拿石灰,把他們刷白。畫一雙眼,還有胡子,像模像樣。道士吐了一口氣,謝過幾個泥匠,再作下一步籌劃。

今天我走進這幾個洞窟,對著慘白的墻壁、慘白的怪像,腦中也是一片慘白。我幾乎不會言動,眼前直晃動著那些刷把和鐵錘。“住手!”我在心底痛苦地呼喊,只見王道士轉過臉來,滿眼迷惑不解。是啊,他在整理他的宅院,閑人何必喧嘩?我甚至想向他跪下,低聲求他:“請等一等,等一等……”但是等什么呢?我腦中依然一片慘白。

三

1900年5月26日清晨,王道士依然早起,辛辛苦苦地清除著一個洞窟中的積沙。沒想到墻壁一震,裂開一條縫,里邊似乎還有一個隱藏的洞穴。王道士有點奇怪,急忙把洞穴打開,呵,滿滿實實一洞的古物!

王道士完全不能明白,這天早晨,他打開了一扇轟動世界的門戶。一門永久性的學問,將靠著這個洞穴建立。無數才華橫溢的學者,將為這個洞穴耗盡終生。中國的榮耀和恥辱,將由這個洞穴吞吐。

現在,他正銜著旱煙管,扒在洞窟里隨手翻檢。他當然看不懂這些東西,只是覺得事情有點蹊蹺。為何正好我在這兒時墻壁裂縫了呢?或許是神對我的酬勞。趁下次到縣城,撿了幾個經卷給縣長看看,順便說說這樁奇事。

縣長是個文官,稍稍掂出了事情的分量。不久甘肅學臺葉熾昌也知道了,他是金石專家,懂得洞窟的價值,建議藩臺把這些文物運到省城保管。但是東西很多,運費不低,官僚們又猶豫了。只有王道士一次次隨手取一點出來的文物,在官場上送來送去。

中國是窮,但只要看看這些官僚豪華的生活排場,就知道絕不會窮到籌不出這筆運費。中國官員也不是沒有學問,他們也已在窗明幾凈的書房里翻動出土經卷,推測著書寫朝代了。但他們沒有那付赤腸,下個決心,把祖國的遺產好好保護一下。他們文雅地摸著胡須,吩咐手下:“什么時候,叫那個王道士再送幾件來!”已得的幾件,包裝一下,算是送給哪位京官的生日禮品。

就在這時,歐美的學者、漢學家、考古家、冒險家,卻不遠萬里、風餐露宿,朝敦煌趕來。他們愿意變賣自己的全部財產,充作偷運一兩件文物回去的路費。他們愿意吃苦,愿意冒著葬身沙漠的危險,甚至作好了被打、被殺的準備,朝這個剛剛打開的洞窟趕來。他們在沙漠里燃起了股股炊煙,而中國官員的客廳里,也正茶香縷縷。

沒有任何關卡,沒有任何手續,外國人直接走到了那個洞窟跟前。洞窟砌了一道磚、上了一把鎖,鑰匙掛在了王道士的褲腰帶上。外國人未免有點遺憾,他們萬里沖刺的最后一站,沒有遇到森嚴的文物保護官邸,沒有碰見冷漠的博物館館長,甚至沒有遇到看守和門衛,一切的一切,竟是這個骯臟的王道士。他們只得幽默地聳聳肩。

略略交談幾句,就知道了道士的品位。原先設想好的種種方案純屬多余,道士要的只是一筆最輕松的小買賣。就像用兩枚針換一只雞,一顆紐扣換一籃青菜。要詳細地復述這筆交換賬,也許我的筆會不太沉穩,我只能簡略地說:1905年10月,俄國人勃奧魯切夫用一點點隨身帶著的俄國商品,換取了一大批文書經卷;1907年5月,匈牙利人斯坦因用一疊銀元換取了24大箱經卷、5箱織絹和繪畫;1908年7月,法國人伯希和又用少量銀元換去了10大車、6000多卷寫本和畫卷;1911年10月,日本人吉川小一郎和橘瑞超用難以想象的低價換取了300多卷寫本和兩尊唐塑;1914年,斯坦因第二次又來,仍用一點銀元換去5大箱、600多卷經卷……

道士也有過猶豫,怕這樣會得罪了神。解除這種猶豫十分簡單,那個斯坦因就哄他說,自己十分崇拜唐僧,這次是倒溯著唐僧的腳印,從印度到中國取經來了。好,既然是洋唐僧,那就取走吧,王道士爽快地打開了門。這里不用任何外交辭令,只需要幾句現編的童話。

一箱子,又一箱子。一大車,又一大車。都裝好了,扎緊了,吁——,車隊出發了。

沒有走向省城,因為老爺早就說過,沒有運費。好吧,那就運到倫敦,運到巴黎,運到彼得堡,運到東京。

王道士頻頻點頭,深深鞠躬,還送出一程。他恭敬地稱斯坦因為“司大人諱代諾”,稱伯希和為“貝大人諱希和”。他的口袋里有了一些沉甸甸的銀元,這是平常化緣很難得到的。他依依惜別,感謝司大人、貝大人的“布施”。車隊已經駛遠,他還站在路口。沙漠上,兩道深深的車轍。

斯坦因他們回到國外,受到了熱烈的歡迎。他們的學術報告和探險報告,時時激起如雷的掌聲。他們在敘述中常常提到古怪的王道士,讓外國聽眾感到,從這么一個蠢人手中搶救出這筆遺產,是多么重要。他們不斷暗示,是他們的長途跋涉,使敦煌文獻從黑暗走向光明。

他們是富有實干精神的學者,在學術上,我可以佩服他們。但是,他們的論述中遺忘了一些極基本的前提。出來辯駁為時已晚,我心頭浮現出一個當代中國青年的幾行詩句,那是他寫給火燒圓明園的額爾金勛爵的:

我好恨

恨我沒早生一個世紀

使我能與你對視著站立在

陰森幽暗的古堡

晨光微露的曠野

要么我拾起你扔下的白手套

要么你接住我甩過去的劍

要么你我各乘一匹戰馬

遠遠離開遮天的帥旗

離開如云的戰陣

決勝負于城下

對于這批學者,這些詩句或許太硬。但我確實想用這種方式,攔住他們的車隊。對視著,站立在沙漠里。他們會說,你們無力研究;那么好,先找一個地方,坐下來,比比學問高低。什么都成,就是不能這么悄悄地運走祖先給我們的遺贈。

我不禁又嘆息了,要是車隊果真被我攔下來了,然后怎么辦呢?我只得送繳當時的京城,運費姑且不計。但當時,洞窟文獻不是確也有一批送京的嗎?其情景是,沒裝木箱,只用席子亂捆,沿途官員伸手進去就取走一把,在哪兒歇腳又得留下幾捆,結果,到京城已零零落落,不成樣子。

偌大的中國,竟存不下幾卷經文!比之于被官員大量糟踐的情景,我有時甚至想狠心說一句:寧肯存放于倫敦博物館里!這句話終究說得不太舒心。被我攔住的車隊,究竟應該駛向哪里?這里也難,那里也難,我只能讓它停駐在沙漠里,然后大哭一場。

我好恨!

四

不止是我在恨。敦煌研究院的專家們,比我恨得還狠。他們不愿意抒發感情,只是鐵板著臉,一鉆幾十年,研究敦煌文獻。文獻的膠卷可以從外國買來,越是屈辱越是加緊鉆研。

我去時,一次敦煌學國際學術討論會正在莫高窟舉行。幾天會罷,一位日本學者用沉重的聲調作了一個說明:“我想糾正一個過去的說法。這幾年的成果已經表明,敦煌在中國,敦煌學也在中國!”

中國的專家沒有太大的激動,他們默默地離開了會場,走過了王道士的圓寂塔前。

(選自2002年01月版《文化苦旅》)

賞析一:

《道士塔》和《莫高窟》有著緊密的內在聯系。如果說前者提示了中國古代最燦爛的文化之悲劇,那么,后者則是對這一燦爛文化的贊嘆和歌頌。兩篇文章歸結到一個主題:中華民族有數千年的文明,這種文明是如此博大而輝煌,又是如此命運多舛。它歷盡滄桑,迄今仍然生生不息。兩篇文章是作者對中華民族文明史的反思,表現了作者強烈的憂患意識。

《道士塔》全文四個部分。作者融記敘、議論、抒情于一體,展示了近代中國由于愚昧和落后而帶來的一場不可避免的悲劇。作者有“道士塔”作題目,寓意深刻。這座道士塔既是民族恥辱的象征,又是近代中國文明衰弱的標志。它是曾經發生過的、我們必須正視的歷史。

第一部分記敘了外國冒險家瘋狂地掠奪和俞劫數以萬計的敦煌文物。作者的感情表面上是平靜的,但平靜中已涌動著無法遏目的悲憤。

第二部分點出敦煌文物被毀被盜的原因之一:愚昧和無知。劈頭就是一段議論,悲憤之情躍然紙上。接著敘述王道士破壞敦煌文物的罪惡行徑,無奈中兼有揶揄。最后一個自然段,是作者悲痛之情的迸發,這是一種出于對祖國燦爛文化的熱愛的神圣之情。

第三部分揭示了造成敦煌國寶大量流失的根本原因:舊中國的落后和腐敗。作者用鑿鑿有據的事實告訴人們:我們必須正視這場中國近代史上的浩劫和悲劇,唯有正視歷史,才能反思。字里行間,處處流露出作者的悲憤、無奈之情。

第四部分寫這場悲劇的終結。歷史已翻過新的一頁。大量的敦煌文物的流失,不止是民族的屈辱,也給專家們研究華夏文明史帶來了巨大的困難。但是,中華民族畢竟站起來了,令人欣慰的是:敦煌的輝煌仍然在中國,敦煌學仍然在中國。比之前三部分,這一部分雖然簡短,但作者的思想感情又是復雜的,壓抑、悲痛和自豪的心情交織在一起。“道士塔”作為民族文明的恥辱和衰敗的象征雖然成為歷史,但它足以警策每一個中國人:決不能重蹈覆轍。

賞析二:

“莫高窟可以傲視異邦古跡的地方,就在于它一千多年的層層累聚。”“它是一種聚會,一種感召。”“它成了一個民族心底一種彩色的夢幻,一種圣潔的沉淀,一種永久的向往。”(余秋雨《莫高窟》)在這里,最美的文字與“中國古代最燦爛的文化”融為一體,點燃了一個民族的激情。毋庸贅言,大凡飛天的后代無不神往于那千年的輝煌。追溯到東晉(公元336年),我們看到樂樽和尚的身影,正是他的虔誠和靈性,開始了莫高千年生命的孕育。那北魏的奔放豪邁,隋代的暢快柔美,唐代的瑰麗豪華,五代的溫煦沉著,大宋的拘謹雅麗,元代的沉默冷清,在歷史的長河里綻放、沉淀,拓延、生生不息。然而,這所的激情都在20世紀初的那場浩劫中變得蒼白和苦澀了。

我們無法越過那個黑暗、屈辱而冷漠承德時代,就如走近莫高窟,就不得不面對那座丑陋而荒涼的道士塔一樣。不管記憶中的敦煌多么絢爛多彩,富麗堂皇,都終究無法填滿那空闊的藏經洞,無法洗去千佛洞中的慘白,無法撫平天邊古老民族滴血的傷痕。而它——道士塔,卻還如古跡一般完好地戳在那兒。我恨不得將這塔推翻,掘倒,猛揮血淚之鞭,鞭笞那早已腐臭的無知軀殼。是的,王圓簏,他“太卑微,太渺小,太愚昧”,這樣“目光呆滯,畏畏縮縮”的身影,在20世紀初的中國本來隨處可見,不同的是,偏偏他走了狗屎運,“當了莫高窟的家”,把持了“中國古代最燦爛的文化”,歷史的車轍就這樣脫軌了。你還希望怎樣呢?將洞窟刷白,將“婀娜的體態”換成“天師和靈宮”,對于一個老農,對于一個道士來講,不都是順理成章的事嗎?他只是在盡個人的本分而已,況且,中國的平民向來都是最務實最本分的。如果要怪,也只能怪上天太“眷顧”這個卑微的人了,讓他發現了藏經洞。在衣不蔽體,食不果腹的年代,眼前出現了這樣一處財源,王圓簏小農式的精明萌動了,就像“一顆紐扣換一籃青菜”,難以計數的瑰寶流失了,有人嘲笑他的荒誕,有人怒視他的賣國,固然不錯,但是,我們忘了一個前提,那就是王圓簏根本不懂這些經卷的價值,更何談“文物”“文化”“愛國”!他的可笑行徑給莫高窟層層累聚的生命劃了一道難以愈合的傷口,“他是敦煌石窟的罪人”,但也是這場文化浩劫中“錯步上前的小丑”!那么,鞭懲那早已干枯的軀殼,也只是徒增傷痛和疲憊而已。何妨放任思緒更遠些,你會發現王圓簏的周圍,還有無數個王圓簏、張圓簏,但是誰有了這樣千載難逢之機,都不會錯過這“小丑”的角色。

20世紀的天空啊,那樣陰沉昏暗,令人窒息。一個民族在這種缺氧狀態下癱瘓了,沉默了。把持了中國兩千多年的封建王朝張揚過,跋扈過,卻怎么也不料想這最后的接力棒送錯了對象,偌大個滿清王朝竟找不出一個象樣的子孫來承繼祖業,他們最多稱得上過“寄生蟲”,驕傲自大,恃強凌弱,對了,還生得一身媚骨,學會了將祖宗的產業拱手讓人,這一點可是讓其先人望塵莫及的。(當然,有人認為這是一種新的時代病)“百足之蟲,死而不僵”,滿清政府以自己的方式茍延殘喘著。很難相信,這樣的子孫會有什么文化意識,民族深情。我們可以確定的是,這些敦煌瑰寶,如果當時被完好地送到北京城,將會像當年的圓明園一樣尸骸無存,而這將是另一場觸目驚心的民族悲劇。總之,除非它像古樓蘭一樣神秘消失,否則在劫難逃!

車聲轆轆,那是外國學者們凱旋的歌聲,手執擎天利劍,我也只肯狠狠地怒視其遠去的背影,決不阻攔。也許我能一時救下幾件稀世珍寶,卻終究救不下整個敦煌文化,在那個陰沉昏暗衰亡沒落的時空下,他終將成為歷史的殉葬品。

無無法想象歸國后的斯坦因們大邀其功時的姿態,但我確定,無論他們怎樣地修飾,或干脆更加露骨地說:“這就是從中國掠奪來的敦煌文物”,“中國”“敦煌”這幾個字卻是他們永遠也抹殺不掉的,只要有這些殘存的文物在,這幾個字就會被所有有良知的中國人記起,敦煌文化就不會消亡。當年,日本學者滕枝晃曾怎樣狂妄地斷言:“敦煌在中國,研究在國外。”而今,他不得不承認:“敦煌在中國,敦煌學也在中國!”

我們將欣喜地看到,敦煌的飛天們在重振羽翼,而這,正是一個古老民族的新的轉機!

【余秋雨散文《道士塔》原文及賞析】相關文章:

余秋雨《道士塔》賞析09-06

《道士塔》原文及賞析10-04

余秋雨散文《莫高窟》原文07-10

余秋雨陽關雪原文及賞析10-16

余秋雨《莫高窟》原文09-10

余秋雨《廢墟》原文欣賞11-11

余秋雨文化苦旅原文09-15

關于友情 余秋雨原文10-20

余秋雨《我在等你》散文07-04

淺談余秋雨的散文特點05-25